महेश अग्रवाल

जब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, तो वह स्वयं पहला कलाकार बना। सूर्य की रश्मियाँ उसका रंग थीं, चंद्रमा की शीतलता उसकी भावनाएँ थीं, और वायु का स्पंदन उसका संगीत था। सृष्टि स्वयं एक अनंत कला-कृति है – हर जीव, हर वृक्ष, हर कण में रचनाकार की छाया दिखाई देती है। उसी रचनात्मक चेतना का अंश कलाकार कहलाता है। 25 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस उसी दिव्यता, उसी सृजन – चेतना का उत्सव है। यह दिन उन सभी कलाकारों को समर्पित है जो अपनी कल्पना, भावनाओं, रेखाओं, रंगों, स्वरों या नृत्य की लय के माध्यम से इस संसार को सुंदर बनाते हैं। पर एक प्रश्न हर कलाकार के हृदय में उठता है – क्या कला केवल अभिव्यक्ति है या यह साधना भी है? यही प्रश्न योग और अध्यात्म से कलाकार के संबंध की जड़ में है।

*कला और योग – दो धाराएँ, एक ही सागर* योग कहता है – योगः कर्मसु कौशलम् अर्थात कर्म में कौशल ही योग है। और कलाकार क्या करता है? वह कर्म में परम कौशल, संवेदना और एकाग्रता का संगम करता है। वह जब चित्र बनाता है, सुर छेड़ता है, नृत्य करता है या कविता लिखता है – उस क्षण वह शरीर, मन और आत्मा को एकसूत्र में पिरो देता है। यही योग की परिभाषा है। योग कोई आसन मात्र नहीं, बल्कि वह स्थिति है जहाँ साधक अपने कर्म, विचार और भाव – तीनों को एकाग्र कर देता है। कलाकार जब रचना करता है, वह भी उसी ध्यानावस्था में प्रवेश करता है जहाँ कर्ता और कर्म का भेद मिट जाता है। रंग स्वयं उभरते हैं, शब्द स्वयं उतरते हैं, और नृत्य स्वयं हो जाता है। यह वह स्थिति है जिसे योग में समाधि कहा गया है।

*भारतीय परंपरा में कलाकार – साधक, ऋषि और योगी* भारत में कला को कभी मनोरंजन नहीं माना गया, बल्कि साधना माना गया है। यहाँ नाट्यशास्त्र के आद्य ग्रंथ भरतमुनि ने स्पष्ट कहा – नाट्यं भिन्नरूपं लोकवृत्तानुकीर्तनम्। अर्थात नाट्य और कला लोक के व्यवहार का प्रतिबिंब है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष – चारों पुरुषार्थों की साधना है। प्राचीन भारत में चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्य, मूर्तिकला, वास्तुकला – सभी का संबंध मंदिरों, योगशालाओं और आश्रमों से रहा। क्योंकि कलाकार का उद्देश्य केवल सृजन नहीं, बल्कि सृष्टा से मिलन था। मंदिर के शिल्पकार मूर्ति बनाते समय उसे देव-भाव से गढ़ते थे – वे पत्थर नहीं तराशते थे, आत्मा को जागृत करते थे।संगीतज्ञ तान नहीं लगाता था, वह नाद-ब्रह्म को जगाता था। नर्तकी का नृत्य देह की लय नहीं, शिव-शक्ति के नृत्य तत्त्व की प्रतीक था। इसलिए भारतीय परंपरा में कलाकार को साधक कहा गया। उसका जीवन भक्ति, एकाग्रता, ध्यान और आत्मानुभूति से जुड़ा हुआ था।

*कला, साधना और आत्मा का संवाद* योग कहता है – चित्तवृत्ति निरोधः अर्थात मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है। कला भी मन की वृत्तियों को शुद्ध करती है। जब कलाकार रचना में डूब जाता है, वह स्वयं को भूल जाता है – न उसका शरीर रहता है, न अहंकार। वह एक ऐसी अवस्था में पहुँचता है जहाँ केवल अस्तित्व रह जाता है। यह वही स्थिति है जिसे संत कबीर ने कहा – जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं। कलाकार जब अपनी कला में विलीन होता है, तब उसका मैं समाप्त होता है और सृजन बोलता है। यही अध्यात्म का रहस्य है।

*योगिक दृष्टि से कलाकार का मनोविज्ञान* कलाकार का मन अत्यंत संवेदनशील होता है। वह दूसरों की पीड़ा, सौंदर्य और भावनाओं को गहराई से अनुभव करता है।लेकिन यही संवेदनशीलता कई बार उसे अशांत, बेचैन, या तनावग्रस्त भी बना देती है। यहीं योग और प्राणायाम उसका रक्षक बनते हैं। योग साधना से कलाकार अपने भीतर के संतुलन को पाता है। श्वास का नियंत्रण (प्राणायाम) उसकी भावनाओं को स्थिर करता है। ध्यान उसे एकाग्र बनाता है, जिससे वह अंतर्मन के गहराई से प्रेरणा प्राप्त करता है। अभ्यास और वैराग्य उसे प्रसिद्धि, प्रशंसा और आलोचना – तीनों में समभाव सिखाते हैं। एक सच्चा कलाकार जब योगी बन जाता है, तब उसकी कला केवल सुंदर नहीं रहती – वह उपचार बन जाती है, प्रेरणा बन जाती है। उसकी रचना देखने, सुनने या पढ़ने वाला व्यक्ति भीतर तक स्पंदित हो जाता है।

*गीता में कला का तत्व: योगिन कर्म कुशलो भव* भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने कहा – योगः कर्मसु कौशलम्। यह वाक्य केवल कर्म के लिए नहीं, बल्कि कला – साधना के लिए भी लागू होता है। जब कलाकार अपने कर्म में परम निष्ठा, एकाग्रता और संतुलन रखता है – तब वह योगी है। गीता कहती है – समत्वं योग उच्यते। यानी जब कलाकार सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखता है, तब वह सच्चा योगी बन जाता है। कला तब तक अधूरी है जब तक उसमें अहंकार है। पर जब कलाकार कहता है – मैं नहीं, वह रच रहा है मुझसे – तब उसकी हर रचना प्रार्थना बन जाती है।

*आधुनिक समय में कलाकार की चुनौतियाँ और योग की भूमिका* आज का कलाकार अनेक प्रकार के दबावों में जीता है – प्रतिस्पर्धा, आर्थिक संघर्ष, सोशल मीडिया की चमक-दमक, और निरंतर परफॉर्म करने का तनाव। ऐसे समय में यदि कलाकार योग नहीं करेगा, तो उसका मन थक जाएगा। योग कलाकार को आंतरिक शांति देता है। ध्यान उसे अहंकार से मुक्त करता है, प्राणायाम उसे ऊर्जावान बनाता है, और आसन उसके शरीर को साधन बनाते हैं। एक संतुलित, शांत और ऊर्जावान कलाकार ही समाज को सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है।

*कला का अर्थ है – आत्मा का स्पर्श* हर कलाकार जब सृजन करता है, तो वह केवल बाहरी वस्तु नहीं गढ़ता – वह अपनी आत्मा की एक झलक दुनिया को देता है। वह अदृश्य को दृश्य बनाता है, अनकहे को अभिव्यक्त करता है, और मौन को स्वर देता है। यह वही प्रक्रिया है जो ध्यान में घटती है। जैसे ध्यान में साधक भीतर की गहराई में उतरकर स्वयं को पहचानता है, वैसे ही कलाकार अपनी कला में उतरकर परमात्मा को महसूस करता है। इसलिए कहा गया है – कला आत्मा की भाषा है। योग आत्मा का विज्ञान है। जब यह दोनों मिलते हैं, तो जीवन ही सौंदर्य बन जाता है।

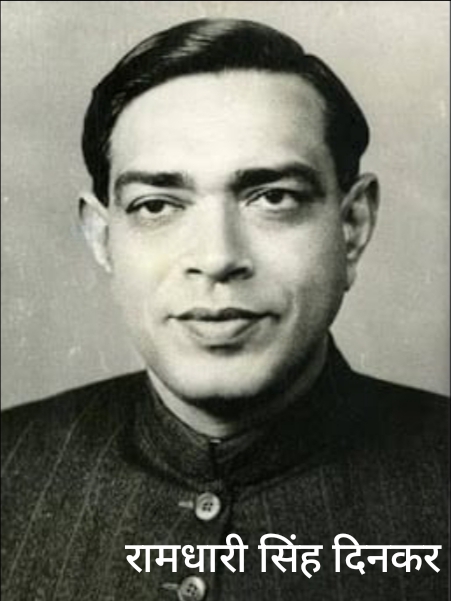

*भारतीय कला-साधकों के प्रेरणादायक उदाहरण* भारत की मिट्टी में कला और अध्यात्म का रिश्ता आदिकाल से रहा है। यहाँ हर युग में ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से योग, भक्ति और अध्यात्म को अभिव्यक्त किया।रवीन्द्रनाथ ठाकुर – उनके लिए कविता, संगीत और चित्रकला सब साधना थी। वे कहते थे -कला ईश्वर से मिलने का माध्यम है। उनके गीतों में अध्यात्म का रस और मानवता की करुणा एक साथ बहती है। मीराबाई – भक्त कवयित्री मीरा की कला तो स्वयं भक्ति-योग का अमृत थी। वे केवल गाती नहीं थीं, वे ईश्वर में विलीन होकर गाती थीं। उनकी तन्मयता, उनकी भक्ति, उनका नृत्य – सब योग का जीवंत रूप था। तुलसीदास जी – उनका लेखन केवल काव्य नहीं, आध्यात्मिक साधना था। उन्होंने रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे में आत्मा और परमात्मा के संबंध को जोड़ा। उनकी रचनाएँ भाव, ज्ञान और कर्म – तीनों योगों का समन्वय हैं। राजा रवि वर्मा – जिन्होंने चित्रकला को भक्ति से जोड़ा। उनकी कलाकृतियाँ देवत्व और मानवीय संवेदना के अद्भुत संगम हैं। उन्होंने बताया कि कलाकार का उद्देश्य केवल सौंदर्य दिखाना नहीं, बल्कि भावों को जगाना है।पं. रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ – उनके संगीत में नाद-ब्रह्म की झंकार थी। वे जब बजाते थे तो वह वादन नहीं, ध्यान होता था। श्रोता भी उसमें डूबकर ध्यानावस्था में पहुँच जाते थे। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और मणिपुरी के नर्तक – ये सभी नृत्य शैलियाँ योग के अंगों का प्रतीक हैं। हर मुद्रा, हर भाव, हर लय शिव-शक्ति के संवाद का रूप होती है।

*नाद-योग, लय-योग और कला का रहस्य* योग के अनेक मार्गों में एक मार्ग है – नादयोग। नादयोग कहता है कि सम्पूर्ण सृष्टि ध्वनि से उत्पन्न हुई है – नाद-ब्रह्म। जब कलाकार संगीत रचता है, तो वह उसी नाद-ब्रह्म से जुड़ता है। वेदों के मंत्र, घंटियों की ध्वनि, वीणा की झंकार, या पखावज की थाप – सब एक ही दिव्य नाद की अभिव्यक्ति हैं। योग कहता है – शब्द ब्रह्म है – और कलाकार उस शब्द को जीवंत अनुभव में बदल देता है। इसी प्रकार नृत्य में लय-योग होता है। जब नर्तक नृत्य में तल्लीन होता है, तो वह देह की सीमाओं से परे चला जाता है। उसकी हर गति, हर भाव शक्ति का स्पंदन बन जाती है। यही कारण है कि नटराज की मूर्ति भारतीय योग और कला का सर्वोच्च प्रतीक मानी गई है – जहाँ नृत्य का अर्थ केवल गति नहीं, बल्कि सृष्टि की लय है।

*चित्रकला और ध्यान – रंगों में आत्मा का दर्शन* जब चित्रकार तूलिका उठाता है, तो वह केवल रंग नहीं भरता – वह अपनी भावनाओं, अनुभूतियों और आत्मा के रंग को कागज़ या पत्थर पर उतारता है। चित्रकला ध्यान की ही एक विधा है।कई प्राचीन योगी ध्यान में रहते हुए रेखाएँ बनाते थे – वे मंडल (यंत्र एवं मंडल कला)बनाते थे जो ध्यान का साधन बन जाते थे। मंडल का अर्थ है – अंतः से अनंत की यात्रा। यह कला का वह रूप है जो साधक को भीतर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर से भीतर की ओर ले जाता है।

*कलाकारों के लिए योग-साधना का व्यावहारिक मार्ग* कलाकार का शरीर, मन और आत्मा – तीनों ही उसके उपकरण हैं। जिस प्रकार वाद्य यंत्र की तारें ठीक हों तभी वह मधुर स्वर दे सकता है, उसी प्रकार कलाकार का शरीर और मन संतुलित हों तभी उसकी कला दिव्य बन सकती है। कलाकार के लिए आवश्यक योग – अभ्यास – प्राणायाम – गहरी और लयबद्ध श्वास कलाकार की एकाग्रता बढ़ाती है, भावनाओं को स्थिर करती है और ऊर्जा बढ़ाती है। अनुलोम – विलोम, भ्रामरी और नाड़ीशोधन विशेष रूप से उपयोगी हैं। ध्यान (मेडिटेशन) – ध्यान कलाकार को ‘स्व’ से जोड़ता है। जब कलाकार ध्यानपूर्वक कार्य करता है, उसकी रचना सहज और मौलिक होती है। 10–15 मिनट का मौन ध्यान प्रतिदिन उसे अंतःशांति देता है। आसन अभ्यास – शरीर ही कलाकार का मंदिर है। पद्मासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, पर्वतासन जैसे आसन शरीर को सशक्त और मन को स्थिर करते हैं। भाव-योग (भक्ति का योग) – अपनी रचना को ईश्वर की सेवा माने। यह भाव कलाकार को अहंकार से मुक्त करता है और हर कृति को साधना बना देता है। सात्त्विक जीवनशैली – शुद्ध आहार, नियमित नींद, संयमित दिनचर्या और सत्संग कलाकार की सृजन-शक्ति को पोषित करते हैं।

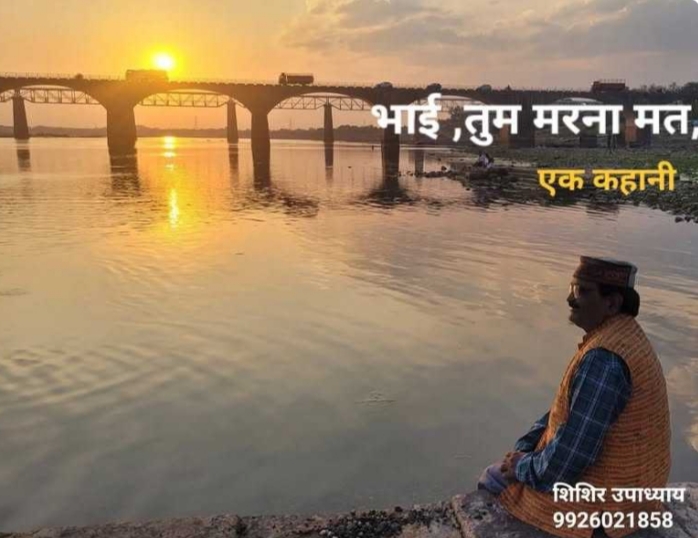

*भोपाल और मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक चेतना में कला-योग का संगम* भोपाल और मध्यप्रदेश की धरती कला और अध्यात्म का संगम स्थल है। यहाँ भीमबेटका की गुफाएँ आज भी हजारों वर्ष पुरानी चित्रकला साधना की साक्षी हैं – जहाँ आदिम मानव ने शैलचित्रों के माध्यम से अपनी आत्मा को व्यक्त किया। यहाँ भारत भवन जैसा केंद्र है जहाँ कलाकार, कवि, संगीतज्ञ और योगसाधक एक साथ सृजन की साधना करते हैं। यहाँ के झीलों के किनारे सुबह-सुबह योगाभ्यास करने वाले कलाकार, चित्रकार और संगीतज्ञ अपने भीतर की प्रेरणा से जुड़ते हैं। सांस्कृतिक नगरी भोपाल ने अनेक कलाकारों को जन्म दिया है जो योग और अध्यात्म से प्रेरित हैं। आदर्श योग आध्यात्मिक केन्द्र, स्वर्ण जयंती पार्क, कोलार रोड पर प्रतिदिन सूर्योदय की बेला में जब योगाभ्यास होता है – तब वह केवल आसन नहीं, बल्कि कला का भी उत्सव बन जाता है।बच्चों की मुस्कान, साधकों की तन्मयता और प्रार्थना की लय – यह सब अपने आप में जीवन का कला-योग है।

*कला से साधना और साधना से समाज सेवा* सच्चा कलाकार अपनी रचना से समाज में प्रकाश फैलाता है।वह अपनी कला को अहंकार या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाता, बल्कि सेवा और प्रेरणा का साधन बनाता है। जब कोई संगीतकार अपने सुरों से किसी का मन शांत करता है, जब कोई चित्रकार अपनी रचना से किसी को आशा देता है, जब कोई कवि अपनी कविता से किसी का दुःख मिटाता है – तब वह योगी बन जाता है। योग सिखाता है – सर्वे भवन्तु सुखिनः और कला उस भावना को स्वरूप देती है।

*कलाकार और मन की शुद्धता* कला तभी दिव्य बनती है जब मन शुद्ध हो। योग कहता है शुद्धयति निश्चलत्वात् – स्थिरता से शुद्धता आती है। कलाकार यदि ध्यानपूर्वक सृजन करता है, तो उसकी कला स्वतः शुद्ध, गहन और प्रेरणादायक बन जाती है। मन की चंचलता, ईर्ष्या या असंतोष उसकी रचना में बाधा डालते हैं। इसलिए कलाकार को चाहिए कि वह अपने भीतर ध्यान, करुणा और कृतज्ञता को जगाए। हर रचना से पहले कुछ क्षण मौन होकर प्रार्थना करें – हे ईश्वर, मुझसे तेरी झलक झलके। यह प्रार्थना उसकी कला को साधना बना देती है।

*कला का परम उद्देश्य – आत्म-साक्षात्कार* सच्चा कलाकार अपने माध्यम से परमात्मा को खोजता है। वह सौंदर्य के माध्यम से सत्य को छूना चाहता है। इसलिए कहा गया – कला आत्मा की सीढ़ी है। जब कलाकार योग की भावना से रचना करता है, तो वह केवल सृष्टि की सुंदरता नहीं दिखाता, वह मानवता को ऊँचाई देता है। वह संसार को याद दिलाता है कि – हम सब रचनाएँ हैं, और हर रचना में सृष्टिकर्ता का अंश है।

*कलाकार साधक बने, योगी कलाकार बने* योग और कला – दोनों ही मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। एक शरीर को संतुलित करता है, दूसरा आत्मा को व्यक्त करता है। एक भीतर स्थिरता देता है, दूसरा भीतर के सौंदर्य को बाहर लाता है। जब दोनों मिलते हैं, तब जीवन स्वयं एक कला-कृति बन जाता है। कलाकार यदि योग अपनाए तो उसकी कला आत्मा से जुड़ेगी, और योगी यदि कला अपनाए तो उसका ध्यान सौंदर्य से भर जाएगा। दोनों मिलकर संसार को शांति, प्रेम और सृजन की दिशा देंगे। अतः – कलाकार साधक बने, और साधक कलाकार बने। कला जब साधना बनती है, तब वह अध्यात्म बन जाती है।

*प्रेरणादायक संकल्प संदेश* मैं एक कलाकार हूँ, पर मेरी कला केवल प्रदर्शन नहीं – साधना है। हर रचना के माध्यम से मैं अपने भीतर की शांति, प्रेम और प्रकाश को प्रकट करूँगा। मैं योग और ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को शुद्ध करूँगा, और अपनी कला से समाज में प्रेरणा, करुणा और सुंदरता का संदेश दूँगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि है हर कलाकार के प्रति – कि हम सभी जीवन को योग और कला के रंगों से सजाएँ, और हर क्षण को साधना का उत्सव बनाएं।

लेखक के ये अपने विचार हैं।

Leave a Reply