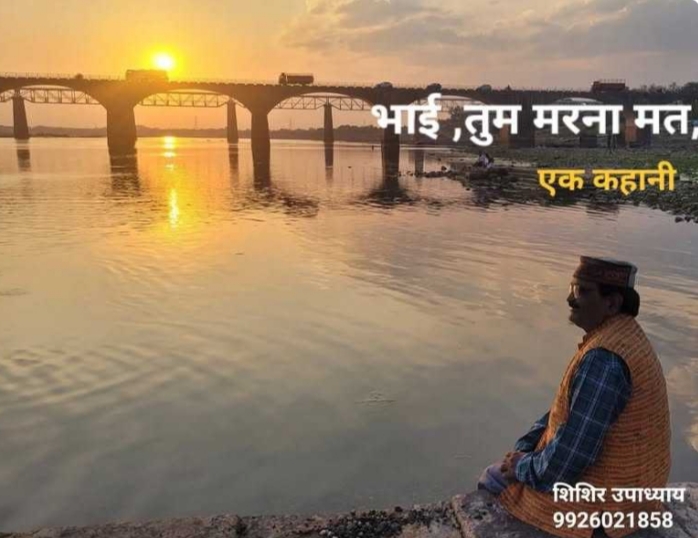

आशीष खरे

जिस महफ़िल ने

मुझे काफ़िर करार कर

मुझे मेरे ही आशियाने से

दर-ब-दर कर दिया

जनाव वह महफ़िल

गैर अजनबियों से नहीं

मेरे अहबाबों के ठहाकों से

कभी गुले गुलज़ार हुई हैं

खि़ताबे काफ़िर का वज़न

उठा न सक़ा,

कह अलविदा मैं

अपने शहर को

गुमनामी के आलम में

गुजर बसर करने लगा

गुजरते चले गये,

बरस दर बरस

रोजी रोटी की जद्दो ज़हद में

सब कुछ भुला दिया, मगर मैं

अहबाबों के ठहाकों

को भुला न सका।

न चाहते हुये भी

रूख मोड़ दिया आज फ़िर

मैंने अपने कदमों को

उस शहर की ओर

जिसने मुझे बेगैरत समझकर

बेदखल कर दिया।

मैं सोच कर चला

कितने खुशनसीब हैं वे सब

जो हम प्याला, हम निवाला

बनकर रह रहे।

जब देखा उन सब को

अपने काफ़िर होने का

रंज जाता रहा

किसी का हाथ उठ रहा

शायरी में दाद में

तो कोई पढ़ रहा है कसीदे

हुस्न की तारीफ़ में

हर एक हाथ सटा हुआ है

खंजर लिये पीठ की दीवार से

दोस्ती का दम भरने वाले

सब के सब है मौके की तलाश में

दलदल में फंसे केचुयें के समान

एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में

बेगुनाहों को गुनाहगार साबित करने

आमादा हो चुके हैं

मुझे लगा कि वे

मुझसे ही रंज रखा करते है

असल काफ़िर तो ये हैं

जो अपनों से भी जरूरतों के

हिसाब से

रिष्ते निभाया करते हैं

जिन्हें इल्म ही नहीं

दोस्त और दोस्ती का

वे मेरे होंगे

यह सोचने से बेहतर होगा,

काफ़िर बन कर

एक बार फिर लौट जांऊ

गुमनामी के अंधेरों में

गुजर बसर करने के लिये ।

Leave a Reply